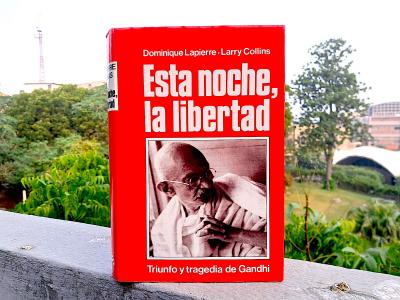

Libros: ¨Esta noche, la libertad¨ -Dominique Lapierre y Larry Collins-.

Esta crónica del año en que India obtuvo su independencia me ha parecido espectacular, lo he disfrutado muchísimo. Dice así la contraportada:

¨Este libro es la crónica de un año. Pero de un año que cambió la faz de Asia. Y es también, sobre todo, la vida del hombre que lo hizo posible: el Mahatma Gandhi.

La imagen de este hombrecillo delgado, de expresión tímida y ademanes tranquilos ni por asomo sugiere la tenacidad, la fortaleza moral, el tremendo poder de convicción que albergaba aquel cuerpo enjuto.

Fue Gandhi quién se enfrentó al gigante británico, quien lo desafió y derrotó, utilizando para ello una estrategia en la que no se sabe qué admirar más, si su carácter inmensamente ético o la fuerza rotunda de las armas que empleó: la humildad, la sinceridad, el pacifismo a ultranza.

La victoria de Gandhi, conseguida a copia de constancia y entrega, de voluntad inquebrantable, materializó la independencia de la India y constituyó la libertad para 400 millones de seres.

Lapierre y Collins han sabido extraer y mostrar lo que de colosal tuvo esta frágil figura, que parece resaltar especialmente sobre un mundo bullente, sórdido, abigarrado, fascinante, cruel y humano. Un retazo de historia, más insólito que la mejor novela, monumento vivo a una de las mayores personalidades del panteón de la libertad humana.

A un profeta de la no violencia a quien también el cine ha rendido el homenaje de una superproducción formidable, ganadora de ocho Oscars¨.

La historia de la partición de India y el desastre que supuso las barbaridades cometidas entre diferentes comunidades religiosas es algo que ya conocía a través de lecturas o a través de esa película de Gandhi, que es impresionantes. Volver a leer sobre ello en este libro no por ello impresiona menos.

En la portada del libro aparece la imagen de Gandhi y en la contraportada parece que la historia trata sobre él. El personaje de Gandhi obviamente es importante, pero la historia profundiza mucho sobre otros protagonistas de este periodo histórico, de los que he aprendido mucho:

-Lord Mounbatten, el que fuera el último virrey de la India, encargado de gestionar el proceso de independencia. Su mujer, Lady Mountbatten, también aparece bien reflejada y fue una mujer íntegra involucrada en causas sociales.

-Sir Cyril Radcliffe: A este famoso abogado se le encargó la compleja tarea de, en los mapas, particionar la India para crear el nuevo país Pakistán. Curiosamente, para evitar favoritismos e influencias, buscaron a una persona que no tuviera relación previa con la India. Radcliffe nunca había estado allí y no había intervenido jamás en ningún acuerdo jurídico que involucrara a India, y esta fue la razón por la que recibió ese difícil encargo.

-Jawharlal Nehru: Fue el Primer Ministro de la India, padre de Indira Gandhi. Su historia ya me era familiar por otras novelas.

-Mohammed Ali Jinnah: Fue el Primer Ministro de Pakistán y el hombre clave para que se produjera la participación del país. La idea de Louis Mountabatter, Ghandi o Nehru nunca fue la de partir la India, pero la inflexibilidad del representante de la Liga musulmana no dejo otra salida.

Sobre los autores dice lo siguiente la contraportada:

¨Eran dos periodistas de choque, en la cima de su prestigio y con un formidable historial, que los caracterizaba como reporteros y corresponsales de esos que, ¨casualmente¨, siempre están en el punto donde surge la noticia de gran impacto. Se conocieron en 1954 y adoptaron la decisión de dejar un poco de lado el periodismo para iniciar una colaboración literaria que, al publicarse su primer libro, ¿Arde París?, resultó gloriosa.

Dominique Lapierre (nacido en París, el año 1931) y Larry Collins (natural de West Hartford, Connecticut, desde 1930) acordaron celebrar el éxito tomándose unas vacaciones en Málaga. Entonces, para aprovechar su estancia en España, la revista Reader´s Digest les encargó un reportaje sobre ¨El Cordobés¨. Y se produjo el segundo triunfo literario: … O llevarás luto por mí.

Lapierre y Collins comprendieron que habían encontrado la clave del éxito y continuaron aplicando la misma fórmula de trabajo en sus obras siguientes: Esta noche, la libertad, ¡Oh, Jerusalén!, El quinto jinete…

Cinco títulos que forman hoy por hoy su bibliografía y de cada uno de los cuales se han vendido hasta la fecha, en todo el mundo, un promedio de tres millones de ejemplares¨.

De Dominique Lapierre había leído anteriormente ¨Más grandes que el amor¨, ¨La ciudad de la alegría¨ y ¨Era medianoche en Bhopal¨, co escrito este último con Javier Moro Lapierre, Premio Planeta 2011 y sobrino de Lapierre. Estos dos autores han escrito novelas maravillosas sobre la India.

Extraigo aquí párrafos -muchos- que me han llamado la atención:

¨En su celda, Gandhi iba a descubrir la segunda obra profana que habría de ejercer una profunda influencia sobre su pensamiento: el ensayo del escritor americano Henry Thoreau ¨El deber de la desobediencia civil¨. Thoreau se rebelaba en ella contra la complacencia de su Gobierno respecto a la esclavitud y contra la guerra injusta que libraba en México. Afirmaba que un individuo tiene derecho a no cumplir leyes arbitrarias y negar su sumisión a un régimen cuya tiranía se ha vuelto insoportable. Tener razón, decía, es más honorable que ser respetuoso con las leyes¨.

Las otras dos obras que le influyeron fueron ¨Unto This Last¨, de John Ruskin, y ¨El reino de Dios está en vosotros¨ de León Tólstoi.

La India se partió en dos estados: India y Pakistán. Pero por la mayoría musulmana que existía en lo que es ahora Bangladesh se decidió que Pakistán lo formarían el actual Pakistán y Pakistán Oriental, que en 1971 pasó a ser Bangladesh. No entiendo cómo se pudo hacer eso, porque no tenía ningún sentido. Un mismo país separado por 2.000 kilómetros de distancia, teniendo que pasar por India para conectar una parte y otra. No sé, no hace falta ser un experto en geopolítica para prever el desastre. Pero con Jinnah era imposible negociar:

¨Mountbatten no por ello quedaba menos convencido de que estaba condenado a desaparecer el Pakistán de dos cabezas de Mohammed Ali Jinnah. ¨Antes de un cuarto de siglo -predecirá a un amigo indio-, la Bengala Oriental destinada al estado de Jinnah habrá abandonado el Pakistán.¨ La guerra de Bangla Desh, en 1971, demostraría que en su profecía se había equivocado solamente por un año¨.

La distribución geopolítica de la India no era en absoluto un tema sencillo. Independientemente de las religiones, existían dos Indias bajo la dominación inglesa: La India de las provincias, administrada desde la capital, Nueva Delhi, y la India de los 565 Estados principescos; 565 maharajás, rajás y nababs reinaban todavía como soberanos hereditarios y absolutos sobre un tercio del territorio de la India y un cuarto de su población. Tenían estos una especie de Fueros:

¨La anacrónica situación de los príncipes indios tenía sus orígenes en la conquista accidental del país por Gran Bretaña. Los soberanos que habían recibido a los ingleses con los brazos abiertos, o los que se mostraron leales adversarios en el campo de batalla, fueron autorizados a conservar su trono con la condición de que reconocieran a Inglaterra como potencia soberana. Este principio debía ser ratificado mediante tratados separados entre cada monarca y la Corona británica. Los príncipes aceptaron la soberanía del rey- emperador, representado por el virrey, abandonándole el control de sus asuntos exteriores y de su defensa. Como contrapartida, recibieron la garantía de su autonomía interior¨.

Ahora que a India se le daba la independencia había que ver qué pasaba con estos 565 pequeños estados, algunos minúsculos y de poca importancia, otros como Hyderabad o Cachemira tan grandes y poblados como las grandes naciones de Europa.

Leer sobre las extravagantes vidas de los marajás es siempre interesante y aquí no puedo evitar copiar unas cuantas páginas relacionadas con ello porque son entretenidísimas, muy informativas y difíciles de creer:

¨Los maharajás y nababs de la India formaban una aristocracia tan fuera de lo común que a Rudyard Kipling le parecía que «estos hombres habían sido creados por la Providencia para suministrar al mundo decorados pintorescos, historias de tigres y espectáculos grandiosos». Poderosos o humildes, ricos o pobres, pertenecían a una raza excepcional cuyos miembros habían alimentado las fabulosas leyendas de una India condenada ahora a desaparecer. Los

relatos de sus vicios y virtudes, de sus extravagancias y prodigalidades, de sus caprichos y excentricidades, habían enriquecido el folklore de los hombres y maravillado a un mundo sediento de exotismo y de fascinación. Los maharajás atravesaban la vida sobre la alfombra volante de un cuento oriental. La época de su gloria terminaba, pero era de temer que, después de ellos, el mundo se aburriese.

Estos mitos no afectaban, en realidad, más que a un número ínfimo, aquellos a quienes la riqueza, la ociosidad y una imaginación particularmente fértil permitían entregarse a las locuras más delirantes. Estos extravagantes aristócratas compartían ardientes pasiones: la caza, los deportes, los automóviles, sus palacios, sus harenes y, por encima de todo, el culto a las joyas.

Este culto era en ellos de naturaleza semirreligiosa. Atribuían a las piedras preciosas una esencia mística provista de inmensos poderes. Así, los diamantes contenían, creían ellos, maras, es decir, fuerzas femeninas susceptibles de aumentar la potencia sexual. La elección y el tamaño de las piedras eran definidos por los astrólogos en función de su horóscopo y de su carácter.

El maharajá de Baroda profesaba una veneración fetichista al oro y a las piedras preciosas. Tan sólo una familia tenía el privilegio de tejer con hilo de oro sus túnicas de ceremonia. Las uñas de estos tejedores estaban cortadas en forma de púas de peine, a fin de lograr la perfección del tejido. Su colección de diamantes comprendía el famoso «Estrella del Sur», el séptimo diamante del mundo por su tamaño, y el «Eugenia», que había sido regalado por Napoleón III a su esposa después de haber pertenecido a Potemkin, el favorito de Catalina la Grande de Rusia. Pero las piezas más admirables de su tesoro eran un conjunto de tapices enteramente hechos de perlas adornadas con motivos de rubíes y esmeraldas.

El maharajá de Bharatpur poseía una colección de tapices más asombrosa aún. Eran de marfil. Cada uno de ellos era fruto de varios años de trabajo de toda una familia. Su fabricación exigía una extraordinaria minuciosidad, debiéndose pelar primeramente los colmillos de elefante a fin de que proporcionasen la materia prima.

El topacio más grande del mundo brillaba como un ojo ciclópeo en el turbante del simpático maharajá sikh de Kapurthala. Los tesoros del maharajá de Jaipur estaban enterrados cerca de su Ciudad Rosa en una colina del Rajastán, custodiada, de generación en generación, por una tribu de feroces rajputs. Los herederos de esta noble dinastía solamente estaban autorizados a visitarlos una vez en toda su vida para elegir las piedras destinadas a iluminar su reinado con especial fulgor. Entre estas maravillas se hallaba un collar compuesto de tres hileras de rubíes, cada uno de ellos del tamaño de un corazón de paloma, realzadas por tres esmeraldas, la más pesada de las cuales tenía veinticuatro quilates.

El más preciado ejemplar de la colección del maharajá de Patiala era un collar de perlas asegurado por el «Lloyd» de Londres en quinientos millones de antiguos francos. Su pieza más curiosa era un peto constelado de mil y un diamantes de reflejos azul pálido. Hasta principios de siglo, sus antepasados acostumbraban mostrarse todos los años al pueblo vestidos solamente con este peto y con su real virilidad en erección. Mediante esta demostración fálica, asociaban su persona a la fuerza creadora del dios Siva, mientras que los destellos de los diamantes tranquilizaban a sus súbditos alejando de ellos las potencias maléficas.

Un maharajá de Mysore supo por un viajero chino que los afrodisíacos más eficaces se elaboraban con diamantes triturados. Este desventurado descubrimiento había de originar el rápido empobrecimiento de su tesoro, ya que centenares de piedras preciosas fueron reducidas a polvo. Las bailarinas que debían beneficiarse de sus efectos mágicos desfilaban por los jardines a lomos de elefantes con colmillos incrustados de rubíes y las orejas centelleantes de gigantescos pendientes de diamantes salvados de los filtros de amor.

El elefante sobre el que se desplazaba el maharajá de Baroda estaba más ricamente engalanado todavía. Los inquietantes colmillos de este monstruo centenario habían despedazado a más de veinte rivales en otros tantos combates. Todos sus jaeces eran de oro macizo: el palanquín real, la gualdrapa, los pesados brazaletes en las cuatro patas y las cadenas que colgaban de las orejas. Cada una de ellas valía unos treinta millones de antiguos francos y representaba una victoria del animal.

Durante generaciones, los elefantes habían sido el medio de locomoción favorito de los príncipes. Símbolos del orden cósmico, nacidos de la mano del dios Rama, eran a sus ojos los pilares del universo, el sostén del cielo y de las nubes. Una vez al año, el maharajá de Mysore se prosternaba ante el rey de sus paquidermos. Con este homenaje, renovaba su alianza con las fuerzas de la Naturaleza y aseguraba un año de prosperidad a sus súbditos. La riqueza de un soberano se valoraba por el número, la edad y el tamaño de los elefantes que poblaban las cuadras de sus palacios, algunas de las cuales albergaban hasta trescientos animales.

Desde que Aníbal franqueara los Alpes con su legión de elefantes, quizá nunca se había contemplado una manada tan impresionante como la que se exhibía una vez al año en Mysore con ocasión de la fiesta de Dassahara. Un millar de estos animales, adornados con dibujos, collares de flores, joyas, sillas y riendas de oro, desfilaban a través de la ciudad. Al macho más fuerte correspondía el honor de llevar el palanquín del soberano, trono de oro macizo acolchado de terciopelo y coronado por una sombrilla, atributo del poder principesco. Detrás, venían otros dos elefantes engalanados con la misma fastuosidad. Llevaban dos palanquines vacíos cuya aparición provocaba un respetuoso silencio en la multitud: se consideraba que transportaban las almas de los antepasados del maharajá.

Combates de elefantes realzaban siempre con particular brillo las fiestas del príncipe de Baroda, dando lugar a terribles duelos. Dos machos enormes, enfurecidos a lanzadas, eran arrojados uno contra otro. Haciendo temblar la tierra con sus colosales moles y el cielo con sus barritos, combatían hasta la muerte de uno de ellos. El vencedor tenía el honor de entrar en la cuadra principesca.

El rajá de Dhenkanal, pequeño feudo del este de la India, ofrecía todos los años a millares de invitados la ocasión de asistir a una exhibición igualmente emocionante, si no menos sangrienta: el apareamiento de los elefantes más bellos de sus cuadras.

Un maharajá de Gwalior utilizó, incluso, un día a uno de sus animales para una tarea que ningún paquidermo había realizado jamás. Habiendo pedido a Venecia una lámpara cuyo peso y tamaño debían superar las dimensiones del mayor candelabro del palacio de Buckingham, decidió comprobar la solidez del tejado de su palacio haciendo deambular por él al más pesado de sus elefantes, después de haberlo hecho izar hasta allí con ayuda de una grúa especialmente ideada al efecto.

Otros animales ocupaban en el corazón de ciertos príncipes un lugar tan privilegiado como los elefantes. Para el nabab de Junagadh, minúsculo principado al norte de Bombay, eran los perros. Había instalado a sus animales favoritos en apartamentos con electricidad y teléfono, donde eran servidos por criados a sueldo. Celebró el matrimonio de su perra favorita Roshana con un «labrador» llamado Bobby en el transcurso de una grandiosa ceremonia a la que invitó a todos los príncipes y dignatarios de la India, incluido el virrey. Con gran pesar por su parte, el representante del rey- emperador declinó la invitación. Ciento cincuenta mil personas se apiñaban, sin embargo a ambos lados del recorrido del cortejo nupcial, que abrían los lanceros del nabab y los elefantes principescos. Después del desfile, el soberano ofreció un banquete en honor de la pareja canina antes de hacer conducir a los recién casados a los apartamentos nupciales para que consumaran allí su unión. Por sí sola, esta fiesta costó treinta millones de antiguos francos, suma que habría bastado para subvenir durante todo un año a las necesidades vitales de 12.000 de los 620.000 miserables súbditos del principado.

Los funerales de los perros daban lugar a ceremonias no menos solemnes. Los animales realizaban su último viaje a los sones de la Marcha fúnebre de Chopin antes de ser depositados para su reposo eterno en los mausoleos de mármol del cementerio que les estaba reservado. En Junagadh, era mejor ser perro que hombre.

El advenimiento del automóvil redujo el papel de los elefantes a las funciones de mera pompa. El primer coche que desembarcó en la India en 1892 era un «De Dion-Bouton» francés destinado al maharajá de Patiala. Este acontecimiento quedó consagrado para la posteridad con la atribución de un número de matrícula histórico, «0». El nizam de Hyderabad se formó una colección de automóviles gracias a una técnica que hacía honor a su legendario sentido del ahorro. En cuanto su real mirada distinguía, entre los muros de su capital, un coche que le agradaba, hacía advertir al feliz propietario que «Su Alteza Exaltada» tendría sumo placer en recibirlo como regalo. En 1947, los garajes del soberano rebosaban de centenares de automóviles que no utilizaba nunca.

El huésped favorito de los parques automovilísticos de los príncipes indios era, naturalmente, el rey de los coches, el «Rolls Royce». Los importaban de todos los modelos y de todos los tamaños, carrozados como torpedos, limousines o cupés, breaks e, incluso, como camionetas. El pequeño «De Dion-Bouton» del maharajá de Patiala no tardó en verse acompañado por una manada de elefantes mecánicos, 27 enormes «Rolls Royce». Los 22 «Rolls» del maharajá de Bharatpur eran tratados como seres vivos por un personal especializado. El príncipe poseía el ejemplar más exótico jamás construido por la firma inglesa, un «Rolls Royce» descapotable de plata maciza. Se decía que misteriosas ondas afrodisíacas emanaban de su carrocería, y el gesto más benévolo que podía realizar su propietario era prestárselo a un colega príncipe con ocasión de la ceremonia de sus bodas. El maharajá había hecho, incluso, equipar uno de sus «Rolls» para la caza del venado. Un día de 1921, llevó al príncipe de Gales y a su joven ayudante de campo, Lord Louis Mountbatten, a la jungla a bordo de este automóvil. «El coche —escribió esa noche el futuro virrey de la India en su Diario— atravesó espacios desiertos, franqueando los agujeros y los fosos, cabeceando y dando bandazos como un navío en alta mar, sin que nunca fuera necesario cambiar a segunda velocidad».

El vehículo más asombroso del parque de los soberanos indios era, sin embargo, un «Lancaster» perteneciente al maharajá de Alwar. Estaba chapado en oro, tanto en el interior como en el exterior. El conductor y el mecánico se sentaban sobre cojines de hilos de oro en un compartimiento cerrado cuyo volante era de marfil esculpido. Su forma era réplica exacta de la carroza de la coronación de los reyes de Inglaterra. Y, gracias a algún milagro mecánico, su motor lograba propulsar a 140 kilómetros por hora al pesado y majestuoso vehículo.

Algunos maharajás profesaban a la locomoción ferroviaria tanta pasión como a sus automóviles. El de Indore se había hecho construir en Alemania un vagón especial dotado de un lujo probablemente único en el mundo. Decorado por los más eminentes orfebres de la casa parisiense «Puiforcat», este vagón era un verdadero yate sobre raíles. El ferrocarril preferido del maharajá del poderoso Estado de Gwalior era un juguete tan perfeccionado que ningún niño habría podido soñar jamás en recibir uno semejante de Papá Noel. Su red de raíles de plata maciza corría sobre la inmensa mesa en forma de herradura del comedor de su palacio y se prolongaba a través de las paredes, hasta las cocinas. Las noches de gala, se instalaba un cuadro de mandos junto al soberano. Manipulando manivelas, palancas, botones y sirenas, el príncipe- jefe de estación regulaba la marcha de trenes en miniatura que llevaban bebidas, cigarrillos, cigarros y golosinas a sus invitados. Los vagones- cisterna, llenos de whisky, de oporto y de madeira, se detenían ante cada comensal para saciar su sed. Oprimiendo un botón con el dedo, el monarca podía, a su antojo, privar de bebida o de cigarro a uno de sus invitados.

Una noche de los años treinta, durante un banquete en honor del virrey, se produjo un cortocircuito en el cuadro de mandos. Ante las horrorizadas miradas de Sus Excelencias, los trenes del maharajá se lanzaron enloquecidos de un extremo a otro del comedor, proyectando sobre los vestidos de noche, los fracs y los uniformes un verdadero tornado de vino y de jerez. Esta catástrofe, única en los anales ferroviarios, estuvo a punto de provocar un incidente diplomático.

Los palacios de los grandes príncipes de la India rivalizaban en dimensión y en opulencia, ya que no en buen gusto, con grandiosos monumentos tales como el Taj Mahal. El de Mysore era quizás el más grande del mundo, con sus seiscientas habitaciones, de las cuales veinte estaban ocupadas exclusivamente por una colección de tigres, de panteras, de elefantes y de búfalos salvajes disecados, trofeos arrancados a las junglas del reino por tres generaciones de príncipes cazadores. Durante la noche, con sus decenas de millares de bombillas eléctricas brillando a lo largo de los tejados y de las ventanas, el edificio semejaba un monstruoso paquebote anclado en pleno corazón de la India.

Novecientas cincuenta y tres ventanas, todas ellas en mármol calado, se abrían en la alta fachada del palacio de los Vientos de la ciudad rosa de Jaipur. Para tamizar la cruda luz del desierto, el maharajá de Bikaner había dotado a las ventanas de su palacio de vidrieras de jade, de alabastro, de ámbar y de topacio. Los muros de mármol blanco del palacio de Udaipur emergían como un barco fantasma en medio de las centelleantes aguas de un lago. Entusiasmado por su visita a Versalles, el imaginativo y cultivado maharajá de Kapurthala había transportado los fastos del Rey Sol a la Corte de su reino. Hizo venir de Francia una legión de arquitectos y decoradores y construyó al pie del Himalaya una pequeña reproducción del castillo de Versalles. Lo llenó de jarrones de Sèvres, de tapices Gobelinos, de muebles antiguos, proclamó el francés lengua oficial de la Corte, impuso en su mesa el vino tinto y el agua de Evian y disfrazó a los enturbantados sikhs de su servidumbre con empolvadas pelucas, chorreras de encaje, calzones de seda y babuchas de hebilla dorada de los marqueses del rey de Francia.

Los tronos de ciertos palacios eran, sin duda alguna, los asientos más fastuosos en que jamás se hubieran posado traseros humanos. El de Mysore, de oro macizo, pesaba una tonelada. Se llegaba a él por nueve centelleantes escalones, también de oro, que simbolizaban la ascensión del Dios Visnú hacia la Verdad. Una sombrilla de metal precioso representando una flor de loto coronaba el asiento real recubierto de cojines bordados en oro y perlas finas. El trono de un rajá de Orissa semejaba una cama inmensa. El príncipe lo había comprado a un anticuario de Londres porque era copia exacta del lecho de su reina soberana, Victoria. Colocado en una sala de las dimensiones de una catedral, sobre un podio rodeado de columnas griegas y de estatuas de mujeres desnudas en mármol blanco, el trono del nabab de Rampur estaba dominado por una gigantesca corona de metal dorado de un metro de altura. Su concepción original se inspiraba también en el ilustre ejemplo del Rey Sol: en el terciopelo dorado del asiento se abría el orificio de un sillón perforado. Este reyezuelo oriental podía así, como el gran rey, hacer en público sus necesidades sin interrumpir la marcha de los asuntos de su reino.

A veces, el tiempo se les hacía largo a algunos de los habitantes de estos lujosos palacios. Para disipar su aburrimiento, se entregaban, por regla general, a dos pasatiempos favoritos: las mujeres y el deporte. El harén formaba parte integrante del palacio de un auténtico soberano —fuese hindú o musulmán—, lugar poblado por centenares de jóvenes bailarinas y de concubinas para su exclusivo uso.

Las junglas de sus Estados les estaban igualmente reservadas, siendo su fauna —y, en particular, los tigres, de los que había a la sazón en la India más de veinte mil ejemplares— el blanco preferido de sus fusiles. El príncipe de Bharatpur había abatido a su primer tigre a la edad de ocho años. Cuando cumplió los treinta y cinco, las pieles de las fieras matadas por él, cosidas unas a otras, alfombraban el suelo de sus salones. Su territorio fue escenario de una fabulosa matanza de patos, habiendo perecido 4.482 de estas aves en tres horas con motivo de una cacería organizada en honor del virrey Lord Hardinge de Penshurst. Por sí solo, el maharajá de Gwalior dio muerte a más de 1.400 piezas. Era autor de un libro destinado a un público muy restringido, la Guía de la caza del tigre.

El señor indiscutido de los placeres de la caza y de la carne había sido el padre del canciller de la Cámara de los Príncipes. Sir Bhupinder Singh, apodado el Magnífico, séptimo maharajá de Patiala. Con su estatura colosal, sus 130 kilos, los bigotes erguidos como los cuernos de un toro bravo, la espléndida barba negra cuidadosamente enrollada y anudada detrás del cuello a la verdadera moda de los sikhs, los labios sensuales y la arrogancia de su mirada, parecía salido de un grabado mogol. Para el mundo de entre guerras, Sir Bhupinder encarnó todo el esplendor de los maharajás de la India. Su apetito era tal que podía ingerir sin esfuerzo veinte kilos de alimento todos los días. A la hora del té, devoraba con apetito dos o tres pollos. Adoraba el polo y, galopando a la cabeza de sus «Tigres de Patiala», había obtenido en todos los campos de juego del mundo trofeos que llenaban su palacio. Para permitir estas proezas, sus cuadras albergaban quinientos de los más bellos ejemplares de la raza equina.

Desde su más tierna infancia, Bhupinder Singh manifestó extraordinarias aptitudes para el ejercicio de otra diversión igualmente digna de un príncipe, el amor. Los cuidados y atenciones que acabó dedicando al desarrollo de su harén eclipsarían incluso su pasión por la caza y el polo. Él mismo seleccionaba las nuevas adquisiciones en función de sus atractivos y de sus habilidades amorosas. En la cúspide de su esplendor, el harén real de Patiala llegó a contar 350 esposas y concubinas.

Durante los tórridos veranos del Penjab, parte de ellas se instalaban todas las tardes a la orilla de la piscina, jóvenes beldades de senos desnudos, náyades atentas que observaban sus evoluciones acuáticas. Bloques de hielo refrescaban el agua, y el monarca nadaba en un estado de extrema beatitud, subiendo de vez en cuando al borde de la piscina para acariciar un seno y beber un trago de whisky. Las paredes y los techos de sus aposentos estaban decorados con escenas inspiradas en los bajorrelieves eróticos de los templos que daban justa fama a la India, verdadero catálogo de exhibiciones amorosas suficientes para agotar el espíritu más imaginativo y el cuerpo más atlético. Una gran hamaca de seda permitía a Su Alteza buscar entre el cielo y la tierra placeres sugeridos por los retozos de los personajes del techo.

Para satisfacer sus insaciables deseos, el inventivo soberano decidió renovar regularmente los encantos de sus mujeres. Abrió su palacio a una pléyade de perfumistas, joyeros, peluqueros, especialistas en cosmética y modistas. Los más grandes maestros de la cirugía plástica fueron invitados a modelar las facciones de sus favoritas según sus caprichos y los cánones de las revistas de moda de Londres y París. A fin de estimular sus ardores, tuvo la idea de convertir un ala de su palacio en un laboratorio cuyas probetas y tamices produjeron una exótica colección de perfumes, lociones, cosméticos y filtros.

Estos extravagantes refinamientos no hacían sino enmascarar el fracaso del mundo de lujo oriental concebido por el maharajá. ¿Qué hombre, aunque fuera un sikh tan espléndidamente dotado por la Naturaleza como Bhupinder Singh el Magnífico, habría podido satisfacer las exigencias de las 350 beldades que esperaban tras las celosías de su harén? Se hizo inevitable recurrir a los afrodisíacos. Sus alquimistas a sueldo elaboraron sabias pócimas a base de oro, perlas, especias, plata, hierbas y hierro. Durante algún tiempo, la poción más eficaz se componía de una mezcla de zanahorias y sesos de gorrión. Cuando el efecto de estos preparados empezó a debilitarse, Sir Bhupinder Singh apeló a técnicos franceses, a los que suponía expertos por naturaleza en materia de amor. Por desgracia, su tratamiento de rádium resultaría de un rendimiento tan efímero como los anteriores. No podía curar el verdadero mal que aquejaba al maharajá, el mismo que postraba a tantos de sus colegas principescos, el aburrimiento. Éste iba a ser la causa de su muerte.

La India mística no podía por menos de atribuir orígenes divinos a los más grandes de sus príncipes. Los del maharajá de Mysore se confundían con el nacimiento de la Luna. Todos los años, durante el equinoccio de otoño, el soberano se convertía, para su pueblo, en un dios vivo. A imagen de un sadhu en una gruta del Himalaya, se retiraba del mundo a una sala oscura de su palacio. No se afeitaba, no se lavaba. Ninguna mano humana tenía derecho a tocarlo, ninguna mirada podía rozarle durante este tiempo en que se consideraba que Dios habitaba en su cuerpo. Emergía al noveno día. Un elefante, cubierto de terciopelo constelado de oro y pedrería y adornada la frente con una testera incrustada de esmeraldas, esperaba a la puerta del palacio para conducirle en medio de una escolta de lanceros hacia un destino más popular que divino, el hipódromo de la capital. Allí, ante la multitud, sacerdotes brahmanes lo bañaban cantando mantras, le afeitaban y le daban de comer. Mientras el sol se hundía en la selva, le era presentado al monarca un caballo negro. En el preciso instante en que montaba sobre él, millares de antorchas se encendían por todo el contorno de la pista. El príncipe recorría al galope esta corona de llamas, desencadenando aplausos a su paso. El hijo de la Luna había regresado entre su pueblo.

El maharajá de Udaipur, por su parte, tomaba su origen del Sol. Su trono, que se remontaba a dos mil años, era el más antiguo y el más prestigioso de la India. Una vez al año, también él se convertía en un dios vivo. De pie en la proa de una galera que semejaba la nave de Cleopatra, surcaba majestuosamente las aguas infestadas de cocodrilos del lago que bañaba su palacio. Detrás de él, en el puente, como el coro de una tragedia, permanecían en actitud de veneración los dignatarios de la Corte, vestidos con túnicas de muselina blanca.

Las pretensiones del soberano de Benarés, la ciudad santa de las orillas del Ganges, eran menos grandiosas, pero no menos piadosas. Conforme a la tradición, los ojos del príncipe de estos santos lugares debían abrirse cada mañana sobre una sola y única visión, la del símbolo hindú de la eternidad cósmica, una vaca sagrada. Al amanecer, se llevaba, pues, una vaca bajo la ventana de su habitación y se la pinchaba en un costado para que su mugido despertara al piadoso maharajá.

Un día que visitaba al nabab de Rampur, la observancia de este rito planteó un delicado problema: los aposentos reservados al visitante se hallaban situados en el segundo piso del palacio. El nabab tuvo que recurrir a un ingenioso sistema para salvaguardar el ritual de los despertares de su huésped. Compró una grúa que izaba cada mañana una vaca hasta la ventana de la habitación. Aterrorizado por su singular ascensión, el desventurado animal lazaba tan desgarradores mugidos que despertaba a todo el palacio al mismo tiempo que al maharajá de Benarés.

Ricos o pobres, devotos o depravados, decadentes o progresistas, los príncipes habían mostrado la más absoluta lealtad hacia Inglaterra y un celo ejemplar en servir sus intereses. En el transcurso de las dos guerras mundiales, no le habían escatimado ni el dinero ni su sangre. Habían reclutado, equipado y adiestrado Cuerpos expedicionarios que se distinguieron en todos los frentes bajo la bandera de la Union Jack. El maharajá de Bikaner, general del Ejército británico y miembro del gabinete de guerra, lanzó sus camelleros al asalto de las trincheras alemanas de la Gran Guerra. Los lanceros de Jodhpur arrebataron Haifa a los turcos el 23 de setiembre de 1917. En 1943, dirigidos por su joven maharajá, comandante de los Lifeguards, los cipayos de la Ciudad Rosa de Jaipur despejaron las laderas de Monte Cassino y abrieron el camino de Roma a los ejércitos aliados. Como premio al valor demostrado al frente de su batallón, el maharajá de Bundi había recibido la Military Cross en plena jungla birmana.

Los ingleses testimoniaron su reconocimiento a estos fieles y pródigos vasallos de la más hábil de las maneras: cubriéndoles de una lluvia de honores y condecoraciones, sus joyas preferidas. Los maharajás de Gwalior, de Cooch Behar y de Patiala recibieron el insigne privilegio de escoltar a caballo, en calidad de ayudantes de campo honorarios, la carroza real de Eduardo VII durante las fiestas de su coronación. Oxford y Cambridge concedieron títulos honoríficos a toda una serie de príncipes. Los pechos de los soberanos con títulos más relevantes se enriquecieron con las relumbrantes placas de órdenes nuevas creadas para la ocasión, la Orden de la Estrella de la India y la Orden del Imperio de la India.

La potencia soberana testimonió, sobre todo, su estima mediante la sutil gradación de una forma particularmente ingeniosa de recompensas. El número de cañonazos que saludaban a un monarca indio era el criterio final y sin apelación del lugar que ocupaba en la jerarquía principesca. El virrey tenía la facultad de aumentar el número de las salvas que honraban a un soberano en reconocimiento a servicios excepcionales, o, por el contrario, reducirlo en señal de castigo. La dimensión de los reinos y la importancia de su población no eran los únicos factores que determinaban el número de estos cañonazos. La fidelidad a la Corona, la sangre y el dinero entregados para su defensa eran igualmente considerados. Cinco soberanos —los de Hyderabad, Cachemira, Mysore, Gwalior y Baroda— tenían derecho al supremo honor de veintiuna salvas. Venían luego los Estados de diecinueve, luego diecisiete, quince, trece, once y nueve cañonazos. Para 425 humildes rajás y nababs que reinaban en pequeños principados casi olvidados de los mapas, no había ningún saludo. Eran los príncipes abandonados de la India, los hombres por quienes no tronaba el cañón.

La India de los maharajás y de los nababs poseía también otro rostro. Numerosos príncipes habían viajado a Occidente, estudiado en sus Universidades, descubierto las ventajas de la ciencia, de la técnica, de la educación. Muchos habían luchado para hacer de sus Estados faros de civilización y de progreso, con frecuencia únicos en Asia. Millones de hombres gozaban en sus reinos de condiciones de vida y ventajas materiales y sociales desconocidas en la India de Inglaterra.

El maharajá de Baroda había prohibido la poligamia e introducido la instrucción gratuita y obligatoria mucho antes de 1900. Combatió en favor de los intocables con un celo tan encarnizado como el de Gandhi, creando instituciones para alojarlos, vestirlos, instruirlos, y financiando en la Universidad de Columbia de Nueva York los estudios del hombre que debía convertirse en su dirigente, el doctor Bhimrao Ramji Ambedkar. El maharajá de Bikaner transformó ciertas partes del desierto del Rajastán en un verdadero oasis de jardines, de lagos artificiales, de prósperas ciudades a disposición de sus súbditos. Gobernado por los descendientes de un príncipe de Borbón llegado de Pau en el siglo XVI, el principado musulmán de Bhopal concedió a las mujeres una libertad que no tenía igual en todo el Oriente. El Estado de Mysore poseía la Universidad de Ciencias más famosa de Asia y toda una cadena de presas hidroeléctricas y de industrias sin equivalente en la India británica. Heredero de uno de los más grandes astrónomos de la Historia, sabio que había traducido el sánscrito los principios de la geometría de Euclides, el maharajá de Jaipur hizo del observatorio de su capital un centro de estudios de reputación internacional. Las carreteras, las vías férreas, las escuelas, los hospitales y las instituciones democráticas de que el maharajá de Kapurthala había dotado a su principado hacían de éste un Estado moderno y liberal que podía rivalizar con muchas naciones occidentales.

La Segunda Guerra Mundial vio subir a los tronos indios a una nueva generación de príncipes menos ostentosos, menos extravagantes, menos fabulosos que sus padres, pero cada vez más conscientes del carácter precario de sus privilegios y de la necesidad de reformar las costumbres de sus reinos. Una de las primeras decisiones del octavo maharajá de Patiala fue cerrar el legendario harén de su padre, Sir Bhupinder Singh el Magnífico. El maharajá de Gwalior se casó con una plebeya, hija de un funcionario, y abandonó el inmenso palacio familiar para vivir en una casa de dimensiones más acordes con las realidades del mundo de la posguerra.

Mas, para desgracia de estos príncipes y de todos los que gobernaban sus Estados con competencia y honradez, el mundo asociaría siempre a los maharajás y nababs de la India con los excesos y excentricidades de un pequeño número de sus colegas.

Para dos Estados de la India principesca, dos soberanos que gozaban del supremo honor del saludo de veintiún cañonazos, la iniciativa tomada en Londres por Sir Conrad Corfield podía tener profundas consecuencias.

Los dos reinos eran de una dimensión excepcional. Los dos, interiores. Los dos tenían por monarcas a hombres de una religión diferente a la mayoría de sus súbditos. Y los dos acariciaban el mismo sueño: hacer de su Estado una nación independiente y soberana.

De todos los exóticos y singulares personajes que reinaban en la India, Rustum-i-Dauran, Arustu-i-Zeman, Wal Mamalik, Asif Jah, Nawab Mir Osman, Alikhan Bahadur, Musafrul Mulk, Nizam Al-Mulk, Sipah Salar, Fateh Jang, Su Alteza Exaltada, Aliado Fiel de la Corona, el séptimo nizam del Estado de Hyderabad, era, sin duda, el más sorprendente. Este erudito y piadoso musulmán poseía el Estado más vasto y poblado de la India —veinte millones de hindúes y tres millones de musulmanes— anclado en pleno corazón de la península. Era un anciano de metro y medio de estatura que pesaba apenas cuarenta kilos. Toda una vida pasada chupando hojas de betel no había dejado en su boca más que unos cuantos dientes carcomidos y rojizos. Vivía con tal obsesión de ser envenenado, que se hacía acompañar siempre por un criado que probaba antes que él su invariable menú de queso blanco, golosinas, fruta, betel y caldo de opio. El nizam era el único soberano indio que podía ostentar el calificativo de «Alteza Exaltada», distinción que le había sido conferida por Inglaterra en agradecimiento a los cincuenta mil millones de antiguos francos donados con motivo de la Gran Guerra.

En 1947, el nizam estaba considerado como el hombre más rico del mundo. Acuñaba moneda, y su legendaria fortuna sólo cedía en reputación a una avaricia no menos legendaria.

Se vestía con miserables pijamas y sandalias compradas por unas cuantas rupias en el bazar local. Durante treinta y cinco años, había llevado el mismo fez, endurecido por el sudor y la mugre. Aunque poseía una vajilla de plata sobredorada capaz para más de cien comensales, comía en un plato de hojalata, sentado en cuclillas sobre la alfombra de su habitación. Era de una cicatería tal, que recuperaba las colillas dejadas en los ceniceros por sus invitados. Cuando una cena oficial le obligaba a ofrecer champaña, cuidaba de que la única botella que hacía descorchar no se alejara de él. Cuando el virrey lord Wavell le visitó en 1944, el nizam telegrafió a Nueva Delhi para saber si verdaderamente debía servirle champaña, pese a lo caro que estaba a consecuencia de la guerra. Todos los domingos, después del servicio religioso, acudía a saludarle el residente británico. Aparecía al instante un criado, portador de una bandeja con dos tazas de té, dos pastas y dos cigarrillos. Un día, el residente llegó sin previo aviso en compañía de un visitante particularmente distinguido. El nizam cuchicheó unas palabras a su criado, que regresó con la taza de té, la pasta y el cigarrillo que faltaba.

En la mayor parte de los Estados, era costumbre que los nobles ofrecieran todos los años a su soberano una moneda de oro, limitándose el monarca a tocarla antes de devolverla a su propietario, pero en Hyderabad, ninguna ofrenda era simbólica. El nizam se apoderaba de cada moneda de oro y la depositaba en una funda de almohada sujeta detrás de él. Un año, una de las monedas cayó rodando bajo el trono. No vacilando ni por un instante en ofrecer a sus súbditos el poco majestuoso espectáculo de su trasero, el nizam se echó a gatas para recuperar la moneda. Su tacañería era tan sórdida, que el médico llegado de Bombay para examinar su corazón no consiguió hacerle un electrocardiograma. Ningún aparato eléctrico podía funcionar correctamente en su mansión: para economizar gastos, el nizam había ordenado a la central eléctrica de Hyderabad que redujera su voltaje.

Descendiente de Mahoma, heredero del fabuloso reino de Golconda, el nizam se había negado siempre a ocupar el palacio de sus antepasados. Prefería vivir en una casa destartalada que le legara uno de sus cortesanos. Su habitación semejaba un cuchitril, amueblado con un jergón, una mesa, tres sillas, una batería de ceniceros y de papeleras, vaciadas una vez al año solamente, el día de su aniversario. Su despacho estaba abarrotado de viejas mesas y cómodas sobrecargadas de paquetes de archivos cubiertos de telarañas.

Sin embargo, este palacio de miseria ocultaba en sus rincones una fortuna que desafiaba toda imaginación. El cajón de su tambaleante mesa contenía, envuelto en una revista vieja, el Koh-i-Noor, «La Montaña de Luz», un fabuloso diamante de 280 quilates que había sido la joya más preciada del tesoro de los emperadores mogoles. El nizam lo utilizaba a veces como pisapapeles. En el abandonado jardín, había una docena de camiones tan cargados, que se hundían en el suelo hasta los ejes. Estaban abarrotados de lingotes de oro. Una colección de joyas, tan fantástica que se decía que podía recubrir las aceras de Piccadilly, llenaba cajones enteros y la vieja caja fuerte de su habitación. Poseía maletas llenas de rupias, de dólares y de libras esterlinas, empaquetadas en papel de periódico hasta un total de cinco mil millones de antiguos francos. Una legión de ratas, que hacían de los billetes su alimento favorito, depreciaban esta fortuna en varios millones cada año.

Por último, custodiadas por una compañía de amazonas africanas armadas con puñales, cuarenta esposas legítimas, un centenar de concubinas y otros tantos hijos nacidos de sus actos poblaban su harén.

La riqueza más preciosa del nizam en estos días inciertos era, en realidad, su numeroso Ejército, equipado con artillería y aviación. Disponía, así, de casi todas las bazas de la independencia, excepto una salida al mar y el apoyo de su pueblo. Hindúes en su mayoría, sus súbditos odiaban a la pequeña minoría musulmana que los gobernaba. El extraño monarca no sentía, sin embargo, ninguna duda sobre su futuro. Cuando Sir Conrad Corfield fue a informarle de la decisión de Gran Bretaña de abandonar la India, él dio un brinco en su sillón.

—¡Por fin voy a ser libre!

Idéntica ambición animaba a otro poderoso soberano en el otro extremo de la India. Reinando sobre uno de los más célebres y más bellos lugares del mundo, el valle encantado de Cachemira, Hari Singh era un hindú de una alta casta brahmánica. Sus cuatro millones de súbditos eran, por el contrario, musulmanes en sus tres cuartas partes. Su reino, incrustado entre los muros de los picos himalayos, se extendía bajo el Techo del Mundo barrido por los vientos que soplaban del Ladakh, del Tíbet y de Sin Kiang. Constituía una encrucijada vital en la que la India, el futuro Pakistán, China y Afganistán estaban seguros de enfrentarse algún día.

Personaje débil e indeciso, el maharajá Hari Singh repartía su tiempo entre las fastuosas fiestas de Jammu, su capital de invierno, y los lagos cubiertos de loto de su capital de verano, Srinagar, la Venecia de Oriente. Había inaugurado su reinado con algunos intentos de reforma, rápidamente sofocados por su creciente despotismo, enviando poco a poco a todos sus adversarios a las cárceles del Estado. Uno de ellos había sido el propio Nehru, detenido en el transcurso de una visita a su Cachemira natal. Como el nizam de Hyderabad, Hari Singh poseía un Ejército capaz de defender las fronteras de su reino y reforzar su reclamación de independencia¨.

Curiosidad sobre el Taj Mahal. Por pedir que no quede:

¨Con motivo de este reparto del patrimonio, reaparecieron las viejas rivalidades religiosas de la India. Los musulmanes reclamaron la demolición del Taj Mahal y su transporte al Pakistán piedra a piedra, alegando que este famoso mausoleo había sido construido

por un rey mogol. Los brahmanes indios reivindicaron la posesión del Indo, cuyo curso recorría el corazón del futuro Pakistán, porque sus sagrados Vedas habían sido elaborados en sus orillas veinticinco siglos antes.

Ninguno de los dos Estados, sin embargo, manifestó la menor repugnancia a heredar los símbolos más llamativos del poder imperial que les había dominado durante tanto tiempo. El suntuoso tren blanco y oro de los virreyes, que había surcado las resecas llanuras de Deccán y el fértil valle de Ganges, fue adjudicado a la India. El Pakistán recibió en compensación la limousine oficial del comandante en jefe del Ejército de las Indias y la del gobernador del Penjab¨.

---

¨El Ejército de la India: su solo nombre hacía surgir todo un universo de románticos relatos que inflamaban la imaginación. Había sido la última cita de las epopeyas, el club donde toda una juventud inglesa, sedienta de gloria y de espacio, había ido a buscar la aventura.

Desde los héroes de Kipling hasta Gary Cooper galopando en las pantallas cinematográficas al frente de los lanceros de Bengala, toda una vasta imaginería celebraba las hazañas de estos gentlemen blancos arrastrando tras sus cascos de plumas a escuadrones de jinetes cubiertos de turbantes¨.

Marqué este párrafo para apuntarme la pelí de Gary Cooper que no he visto todavía: ¨Tres lanceros bengalíes¨.

Explicación de la bandera de la India:

¨Durante treinta años la bandera tricolor de algodón de khadi que no tardaría en remplazar a la Unión Jack en el cielo de la India había flameado sobre los mítines, las manifestaciones, los desfiles de un pueblo ávido de libertad. El propio Gandhi había dibujado este emblema. En el centro tres bandas horizontales color azafrán, blanco y verde, había colocado su sello personal, el humilde objeto que proponían a las masas indias para que sirviera de instrumento a su redención pacífica: la rueca.

Ahora, en vísperas de la independencia, en las filas mismas de su partido se alzaban voces que negaban al «juguete de Gandhiji» el derecho a ocupar el puesto de honor en la bandera nacional. Para un creciente número de militantes, esta rueca era una imagen del pasado, «un utensilio de vieja», la insignia de una India arcaica replegada sobre sí misma. La sustituyeron por otra rueda, el símbolo de la doctrina de Buda, que Asoka, fundador del primer Imperio hindú, había adoptado como signo de paz universal: el dharma chakra, la «rueda del orden cósmico», enmarcada por una pareja de leones que encarnaban la fuerza y el valor. Este noble atributo de poderío y autoridad se convirtió en el emblema de la nueva India.

Gandhi se enteró con profunda tristeza de esta decisión. «Cualesquiera que sean las calidades artísticas de este dibujo —escribió—, me negaré a saludar a la bandera que enarbole semejante mensaje».¨

El emblema que aparece actualmente en la bandera de India (rueda azul marino de veinticuatro picos) se tomó de la columna Ashoka en Sarnath. Buda fue a Sarnath a predicar su mensaje de la Vía Media al nirvana tras alcanzar la iluminación en Bodhgaya, y dio su famoso primer sermón en el parque de los Ciervos de Isipatana. En el s. III a.C., el emperador Ashoka erigió aquí magníficas estupas y monasterios así como esa columna grabada en la que se encuentra el dharma chakra (o "rueda del darma"), un símbolo que representa al dharma (‘ley’ o ‘religión’), en el hinduismo, el budismo y el jainismo. Ocasionalmente se traduce como ‘rueda de doctrina’. Visité Sarnath con colegas en octubre de 2022. Actualmente es uno de los cuatro lugares clave del circuito budista (junto con Bodhgaya, Kushinagar y Lumbini, en Nepal), y atrae a seguidores de todo el mundo, sobre todo para el Purnima, que celebra el nacimiento, la muerte y la iluminación de Buda, normalmente en abril o mayo.

Con el párrafo que viene a continuación me vino a la cabeza el regreso de México a España de mi bisabuelo y familia, tras haber pasado 20 años en Nayarit y tener que volverse a casa por la Revolución mexicana. Se cuenta en la novela ¨La Escondida¨:

¨Numerosos ingleses —en particular los que ejercían las funciones comerciales que antaño llevaron a sus antepasados a este país— continuarían viviendo en la India. Mas para otros sesenta mil soldados, funcionarios, inspectores de Policía, ingenieros de ferrocarriles, empleados de telecomunicaciones o guardabosques— había llegado el momento de regresar a la isla que siempre habían llamado «la casa lejana». Para algunos, la transición sería brutal. De la noche a la mañana, trocarían un palacio de gobernador y sus legiones de criados por una casita de campo y una pensión de retiro, que la inflación devoraría rápidamente. A pesar del dicho según el cual la vista más bella de la India era la que se divisaba desde la popa de un paquebote de la Peninsular and Oriental al alejarse de Bombay, millares de ingleses, temiendo las restricciones de una Inglaterra socialista, conservaban la nostalgia de sus bellos años indios. La última imagen de la rada de Bombay seria para ellos la más triste de las visiones¨.

El siguiente párrafo lo extraigo porque se dio una casualidad interesante. El 12 de octubre de 2022 fui a la recepción que la Embajada española dio en Nueva Delhi con motivo de la Fiesta Nacional. Me acompañaba Pallavi, quien fue mi profesora de hindi. Le comenté que estaba leyendo esta novela, hablamos un poco de los personajes principales, de Nehru, de Jinnah, etc. Me dijo que ella había dado clases de hindi a algún diplomático de los Países Bajos y que estando en la residencia del embajador le dijeron que había sido la casa de Jinnah en Delhi. Después de la fiesta llegué a casa, continué leyendo esta novela y en la página 219 me encontré con este párrafo:

¨Su casa del número 10 de Aurangzeb Road había sido vendida. Durante años había organizado en ella la lucha, sentado sobre un gigantesco mapa de la India en plata, en el que estaban trazadas las fronteras de «su sueño imposible». Por una ironía del destino, su nuevo propietario era un rico industrial llamado Seth Dalmia. Dentro de unas horas, allí donde había ondeado el estandarte verdiblanco de la Liga musulmana, haría flamear «la bandera sagrada de la vaca», emblema de otra Liga: la de la Prohibición del Sacrificio de Vacas, cuyo cuartel general sería, en lo sucesivo, la ex residencia de Jinnah¨.

Busqué en Internet información sobre esta casa en el 10 de Aurangzeb Road y sí, efectivamente en la actualidad es la residencia del Embajador de los Países Bajos.

Copio el siguiente párrafo porque aparecen las palabras que Jawaharlal Nehru dirigió al Parlamento indio una hora antes de la independencia de la India, la noche del 14 de agosto de 1947. Es importante entender el contexto:

¨El hombre que iba a llevar la abrumadora responsabilidad de salvar a la India de su infortunio se puso en pie para hablar. Después de su dolorosa conversación telefónica con Lahore, Jawaharlal Nehru no había tenido ni el tiempo ni la fuerza de preparar un discurso para celebrar la independencia. Improvisó su alocución, dejando que hablara su corazón.

—Hace muchos años —declaró— concertamos una cita con el destino, y ha llegado el momento de cumplir nuestra

promesa... Hacia la medianoche, cuando los hombres duerman, la India despertará a la vida y a la libertad.

Las frases surgían elocuentes, vibrantes. Mas, para Nehru, esta hora triunfal había quedado irremediablemente estropeada. «Apenas me daba cuenta de lo que decía — confesará más tarde—. Las palabras acudían espontáneamente, pero mi espíritu no podía separarse de la visión de Lahore en llamas».

—Ha llegado el momento — continuó Nehru—, un momento raramente ofrecido por la Historia, en que un pueblo sale del pasado para entrar en el futuro; en que finaliza una época; en que el alma de una nación, largo tiempo sofocada, vuelve a encontrar su expresión... En el alba de la Historia, la India comenzó una búsqueda sin fin; desde la noche de los tiempos, su pasado es testigo de sus esfuerzos, de la amplitud de sus éxitos y de sus fracasos. A través de sus buenas como de sus malas fortunas, nunca perdió de vista su objetivo, ni olvidó el ideal del que extrae su fuerza. Hoy ponemos fin a una época de desventura. Por fin la India ha vuelto a encontrarse a sí misma... No es momento para críticas mezquinas y destructivas —concluyó—, ni para el rencor o las censuras. Debemos construir la noble morada de la India libre, acogedora para todos sus hijos.

Nehru propuso a la asamblea que, a la duodécima campanada de medianoche, se pusiera en pie para prestar el juramento de servir a la India y a su pueblo. Afuera, el fragor del trueno desgarró súbitamente el cielo e hizo derramarse las cataratas del monzón sobre los millares de hombres y mujeres que se habían agrupado en torno al edificio. Empapado hasta los huesos, el pueblo de Nueva Delhi esperaba estoicamente el instante fatídico.

En el hemiciclo, las dos agujas del viejo reloj británico que coronaba la tribuna se aproximaron a la cifra romana de las doce. Los delegados del pueblo indio, que, dentro de unos segundos, iba a convertirse en la segunda nación del mundo, esperaban también en meditativo silencio.

Mientras se extinguía el eco de las doce campanadas, retumbó a través de la sala el sonido, atávico llamamiento surgido de esa noche de los siglos de que había hablado Nehru. El largo y monocorde gemido de la caracola anunciaba a los representantes de la milenaria India el nacimiento de su nación, y al mundo, el fin de una época colonial.

Esta época había comenzado un día de verano del año 1492 en un pequeño puerto de España. Habiendo zarpado por las rutas infinitas de los océanos en busca de la India, Cristóbal Colón había descubierto América por error. Cuatro siglos y medio de la historia del hombre presentaban la huella de este descubrimiento y de sus consecuencias: la explotación religiosa, económica y política de los pueblos de color de todo el mundo por el occidente cristiano. Aztecas, incas, swahilis, egipcios, iraquíes, hotentotes, chinos, argelinos,

birmanos, filipinos, marroquíes, vietnamitas, un interminable mar de pueblos, de naciones, de civilizaciones que cuatrocientos cincuenta años de experiencia colonial habían diezmado, empobrecido, educado, envilecido, convertido, enriquecido, explotado o económicamente estimulado y, siempre, irrevocablemente transformado. Las multitudes hambrientas de un continente en oración acababan de arrancar su libertad a los arquitectos del más grande imperio que había producido esta colonización cristiana, un imperio cuyas dimensiones, población e importancia superaban a las de Roma, Babilonia, Cartago y Grecia. En lo sucesivo, ningún otro imperio colonial podría durar mucho tiempo. Sus jefes podrían intentar oponerse a la marcha de la Historia con discursos y con las armas: sus esfuerzos serían vanas y sangrientas tentativas condenadas al fracaso. De una manera irrevocable, definitiva, la independencia de la India ponía fin a un capítulo de la historia de la Humanidad.

Afuera, el diluvio había cesado súbitamente, y la multitud manifestaba su alegría. Cuando apareció Nehru, millares de personas se precipitaron hacia él en una loca avalancha que amenazó engullirle juntamente con sus ministros. Observando el tenue cordón de policías que intentaban contener esta marea humana, Nehru sonrió.

—¿Sabe usted? —manifestó a uno de sus compañeros—. Hace exactamente diez años, tuve en Londres una disputa con el virrey Lord Linlithgow. Yo estaba tan encolerizado que le grité: «Que me ahorquen si la India no es independiente dentro de diez años». Me respondió: «Oh, no corre usted ningún riesgo. La India no será independiente mientras yo viva, señor Nehru, ni mientras viva usted».¨

El siguiente párrafo lo marqué porque aparecía una palabra que desconocía:

¨Hora y media después, un automóvil transportaba al único socorro que ese día podía impedir un pogrom general de los musulmanes de Panipat: el Mahatma Gandhi. Para el salvador de Calcuta, el mantenimiento en una ciudad india de sus habitantes musulmanes tenía valor de símbolo. Pues la única India que Gandhi aceptaba considerar era aquella en que hindúes, sikhs, musulmanes, cristianos y parsis vivieran en paz unos junto a otros¨.

Buscando en la RAE pogrom te dice que esa palabra no está en el diccionario pero te redigirge a pogromo:

Del ruso pogrom 'devastación, destrucción'.

1. m. Masacre, aceptada o promovida por el poder, de judíos y, por ext., de otros grupos étnicos.

Tras la independencia de India Gandhi fue muy crítico con la creciente corrupción de la Administración india, ofreciendo por ejemplo sus ministros extravagantes banquetes mientras millones de refugiados se morían de hambre:

¨Cuidado, seguía declarando, «los nuevos intelectuales de la India se disponen a industrializar la nación sin preocuparse de los intereses de mis queridos campesinos». La solución que preconizaba para hacer frente a este peligro inspiraría un día no lejano a Mao Tse-Tung. Que se envíen a las aldeas a estos tecnócratas, «que se les haga beber el agua de los charcos en que se bañan los aldeanos y se revuelca y se abreva su ganado, que se les obligue a ellos también a encovar bajo el ardiente sol sus cuerpos de habitantes de la ciudad. Entonces empezarán a comprender quizá las preocupaciones de los campesinos»¨.

Gandhi fue asesinado el 30 de enero de 1948 en Birla House, en Nueva Delhi. Visité ese lugar el 28 de marzo de 2008 y viviendo ahora en Delhi tengo intención de volver un día, pero entre una cosa y otra no lo he hecho todavía.

Tras ser incinerados, parte de las cenizas tanto de Gandhi como de Nehru fueron llevadas a Allahabad. Así describe Lonely Planet este lugar:

¨Se cree que Brhama, el dios hindú de la creación, descendió a Prayagraj (o Allahabad como se llamaba hasta hace poco), y la nombró reina de todos los centros de peregrinación. De hecho, Sangam, una confluencia de ríos a las afueras de la ciudad, es el más famoso de los cuatro lugares de la India en que se celebra el Kumbh Mela. Prayagraj era también el hogar del clan Nehru, cuya casa sirvió de cuartel general para el movimiento de independencia frente al Raj británico¨.

¨Sangam, que significa ¨confluencia de ríos¨, es el lugar especialmente auspicioso donde dos de los más sagrados de la India, el Ganges y el Yamuna, se unen a otra de las corriente mitológicas del hinduismo, el Saraswati¨.

En nuestra ruta en tren en octubre de 2022 de Khajuraho a Benarés hicimos trasbordo en esta ciudad pero no llegamos a visitarla, solo estuvimos algo más de una hora en su estación.

Sobre las cenizas de Gandhi llevadas a Allahabad:

¨Los restos del hombre mortal que había sido el Mahatma Gandhi fueron sumergidos al duodécimo día siguiente a la cremación en un río que fluía hacia el mar. El lugar elegido para esta ceremonia era uno de los más sagrados del hinduismo, el sangam, cerca de Allahabad, donde las azuladas aguas del Yamuna se unen con las aguas fangosas del Ganges eterno en el mismo punto por el que se desliza la corriente secreta del Saravasti. Allí, en Prayag, donde Brahma el Creador había celebrado uno de sus más grandes sacrificios, en la

confluencia de estos ríos cuyos nombres se hallan ensamblados desde la noche de los tiempos en la trama misma de la historia india, en el majestuoso hervor que había arrastrado las cenizas de millones de indios anónimos cuyas alegrías y penas había hecho suyas, Gandhi iba a fundirse para siempre en el alma colectiva de su pueblo como una gota de agua en medio del océano.

La urna de cobre que contenía sus cenizas llegó al final de los 615 kilómetros que separan Nueva Delhi de Allahabad a bordo de un tren especial compuesto exclusivamente de vagones de tercera clase, en medio de un pasillo triunfal de millones de hombres presentes a lo largo del trayecto para rendir homenaje a la Gran Alma de la India. En la estación de Allahabad, la urna fue colocada en una carroza fúnebre y llevada a través de una inmensa multitud hasta el río sagrado, donde le esperaba un vehículo anfibio del Ejército indio. Nehru, Patel, los dos hijos del Mahatma, Manu, Abha y varios íntimos se situaron junto a la urna. Tres millones de peregrinos apiñados en las orillas siguieron con los ojos a la blanca embarcación, que se alejó aguas abajo.

Cuando llegó el momento, se elevó de la multitud un canto védico acompañado del repicar de millares de campanillas, de gongs y del eco de las caracolas. Centenares de miles de fieles con las frentes ungidas de cenizas y pasta de sándalo entraron entonces en el agua para una gigantesca comunión mística. Tras echar a la corriente una miríada de cáscaras de coco y barquitas de hojas llenas de flores, de frutas, de leche, de mechones de cabellos, bebieron ritualmente tres tragos del agua de este río considerado como el cielo en la tierra.

Cuando la embarcación llegó a la confluencia sagrada, Ramdas Gandhi llenó la urna que contenía las cenizas de su padre con agua del Ganges y leche de vaca sagrada. Agitó suavemente la mezcla, mientras los pasajeros salmodiaban mantras de despedida.

Oh, alma santa, que el aire y el fuego te sean propicios..., que las aguas de todos los ríos y de todos los océanos te permitan servir en la eternidad a la causa de todos los hombres...

Al pronunciarse las últimas palabras, Ramdas Gandhi vació suavemente en las olas el contenido de la urna. El fino reguero grisáceo se estiró a lo largo del casco, y cada pasajero lo cubrió con un puñado de pétalos de rosa.

Llevado por la corriente, atrapado en los remolinos de las aguas mezcladas, la alfombra de flores, cenizas y leche se alejó muy pronto hacia el horizonte. Las cenizas de Mohandas Gandhi iban a realizar la última y más sagrada peregrinación de un hindú, el largo viaje hacia el mar y hacia el místico instante en el que en Ganges eterno las uniese con la eternidad de los océanos. Entonces, el alma de Gandhi escaparía «a las sombras de la noche». Se fundiría con el mahat, el Dios de su celeste Gita¨.

Sobre las cenizas de Nehru:

¨Como regalo de despedida a sus compatriotas, este refinado indio ofreció la conmovedora elocuencia de su testamento. Pedía en él que sus cenizas fuesen dispersadas desde lo alto por un avión «sobre los campos en que trabajaban los campesinos, a fin de que puedan mezclarse con el polvo de la tierra india y convertirse en parte inseparable de ella... y que un puñado sea entregado al Ganges en Allahabad para ser llevado hacia el vasto océano que baña las costas de la India»¨.

Al leer sobre la muerte de Lord Mountbatten, encontré interesante conocer que fue asesinado por el IRA irlandés:

¨A mediados de agosto de 1979, Lord Mountbatten se trasladó, como cada año, a su castillo de Irlanda a pasar las vacaciones. El día antes de partir, habló con uno de los autores de Esta noche, la libertad. Le aseguró al autor que no tenía razones para preocuparse de su seguridad personal: eran bien conocidos en la República su afecto y comprensión hacia el pueblo de Irlanda. En realidad aceptaba con muchos reparos la protección oficial durante sus visitas anuales.

La mañana del 29 de agosto de 1979, acompañado por los miembros de su familia, emprendió un crucero por las aguas de la Bahía de Donegal, en su bote de pesca The Shadow V. Unos pocos minutos después de que abandonaran el muelle, la embarcación se detuvo para examinar un recipiente para la pesca del bogavante. Una bomba escondida en tal recipiente hizo explosión al ser activada por radio. Los autores del hecho fueron unos terroristas del IRA escondidos en un farallón cercano. Mountbatten murió casi instantáneamente en el mar, al que había dedicado la mayor parte de su vida, y al que nunca había cesado de regresar en busca de sosiego y renovación espiritual. Su joven nieto, el Hon. Nicholas Knatchbull y un joven amigo irlandés murieron con él. La madre de su yerno, Doreen Lady Brabourne, murió más tarde a consecuencia de las heridas recibidas en la explosión. El funeral de Mountbatten, celebrado en la catedral de Saint Paul unos pocos días después, fue un acontecimiento de una gran magnitud no vista desde el entierro del que fuera jefe de Gobierno en tiempo de guerra, Sir Winston Churchill. El último Virrey había hecho planes para el día de su muerte con la misma meticulosa pasión por el orden y el debate con que organizara su vida. Todos los aspectos de esta ceremonia final fueron previstos por el propio Mountbatten varios años antes¨.

Ya veis, me pongo a copiar párrafos y podría copiar todo el libro. Para alguien interesado en conocer más sobre la historia de la India es una lectura obligada que vais a disfrutar mucho. Lo recomiendo al 100%.

1 comentario

Basurde -

Iriarte se está documentando leyendo y me ha escrito este mensaje:

IRIARTE:

[29/08/24, 3:06:43 PM] Aitor Iriarte: Castrol, has estado en la casa colonial de los Nehru en Delhi????

[29/08/24, 3:07:09 PM] Aitor Iriarte: Según la novela está en Janpath 10.

[29/08/24, 3:07:33 PM] Aitor Iriarte: Si no has estado déjalo para cuando vayamos...

Como la respuesta es densa y puede ser interesante, la pego aquí como comentario:

BASURDE:

Wow, Iriarte, ¡te veo bien documentándote!

No, no he estado nunca en el 10 de Janpath. No sé si Nehru llegó nunca a vivir ahí. Por lo que he leído el segundo Primer Ministro de India, Lal Bahadur Shastri, vivió allá y luego esa casa pasó a ser residencia del Primer Ministro. Ahora al lado hay un museo memorial a ese segundo Primer Ministro de la India: https://maps.app.goo.gl/n8Bu4qXzoceYPmAA6

https://en.wikipedia.org/wiki/10,_Janpath

Ese artículo de Wikipedia dice que cuando la hija de Nehru, Indira Gandhi, fue Primera Ministra, decidió vivir en otra dirección, en el 3 de Safdarjung Road. Esa casa se puede visitar, es el Memorial de Indira Gandhi, y ahí se ve dónde la mataron sus guardaespaldas. También se ve el pijama que llevaba su hijo mayor cuando murió de una bomba que le pusieron. Este hijo, Rajiv Gandhi, fue el séptimo Primer Ministro de India (ya ves, abuelo Nehru, madre Indira y él Primeros Ministros). También le dieron el 10 de Janpath para vivir, pero eligió otro sitio. Cuando le asesinaron su mujer, Sonia Gandhi (italiana, protagonista de ¨El sari rojo¨ de Javier Moro) se quedó a vivir allá, y ahora vive su hijo Rahul Gandhi, que como Sonia Gandhi fueron presidentes del Partido del Congreso, que es el partido opositor del actual Primer Ministro Modi. Pero vamos, que Jawaharlal Nehru parece que no vivió allí, y el 10 de Janpath no se puede visitar, es una residencia privada.

En Delhi se puede visitar donde vivió y asesinaron a Indira Gandhi, y otra casa donde pasó sus últimos días el Mahatma Gandhi y donde fue asesinado.

Sobre Jawaharlal Nehru, para que se vea su importancia, en la liga de fútbol india hay 11 equipos. Cuatro llevan el nombre de Jawaharlan Nehru, uno el de Indira Gandhi.

Otra casa interesante es la de Jinah, el Primer Ministro de Paquistán. Esto escribí en mi blog, al hilo de la novela ¨Esta noche la libertad¨.

El siguiente párrafo lo extraigo porque se dio una casualidad interesante. El 12 de octubre de 2022 fui a la recepción que la Embajada española dio en Nueva Delhi con motivo de la Fiesta Nacional. Me acompañaba Pallavi, quien fue mi profesora de hindi. Le comenté que estaba leyendo esta novela, hablamos un poco de los personajes principales, de Nehru, de Jinnah, etc. Me dijo que ella había dado clases de hindi a algún diplomático de los Países Bajos y que estando en la residencia del embajador le dijeron que había sido la casa de Jinnah en Delhi. Después de la fiesta llegué a casa, continué leyendo esta novela y en la página 219 me encontré con este párrafo:

¨Su casa del número 10 de Aurangzeb Road había sido vendida. Durante años había organizado en ella la lucha, sentado sobre un gigantesco mapa de la India en plata, en el que estaban trazadas las fronteras de «su sueño imposible». Por una ironía del destino, su nuevo propietario era un rico industrial llamado Seth Dalmia. Dentro de unas horas, allí donde había ondeado el estandarte verdiblanco de la Liga musulmana, haría flamear «la bandera sagrada de la vaca», emblema de otra Liga: la de la Prohibición del Sacrificio de Vacas, cuyo cuartel general sería, en lo sucesivo, la ex residencia de Jinnah¨.